Generative AI for Beginners 最新版(21 レッスン版)を徹底解説

この記事でわかること

- 生成 AI(Generative AI)の基本と背景

- GitHub 上のプロジェクト「Generative AI for Beginners(最新版 21 レッスン版)」の構成と目的

- 過去バージョン(12 → 18 → 21)での進化ポイント

- このプロジェクトを使った学習手順・環境構築

- 利用上の注意点・限界、応用のヒント

- 今後の勉強方向性案

生成 AI とは? なぜいま注目されるか

生成 AI(Generative AI)は、文章・画像・音声・コードなどを自動で“生成”できる AI モデル群を指します。

近年、以下のような要因でその注目度が急速に高まっています:

- 対話型エージェントやチャットボットの普及

- 画像・映像生成技術の進展

- ソフトウェア開発支援(自動コード生成・補完)

- プロトタイピング速度の向上

こうした動きのなか、学習リソースも整備が進んでおり、本プロジェクトもその代表例です。

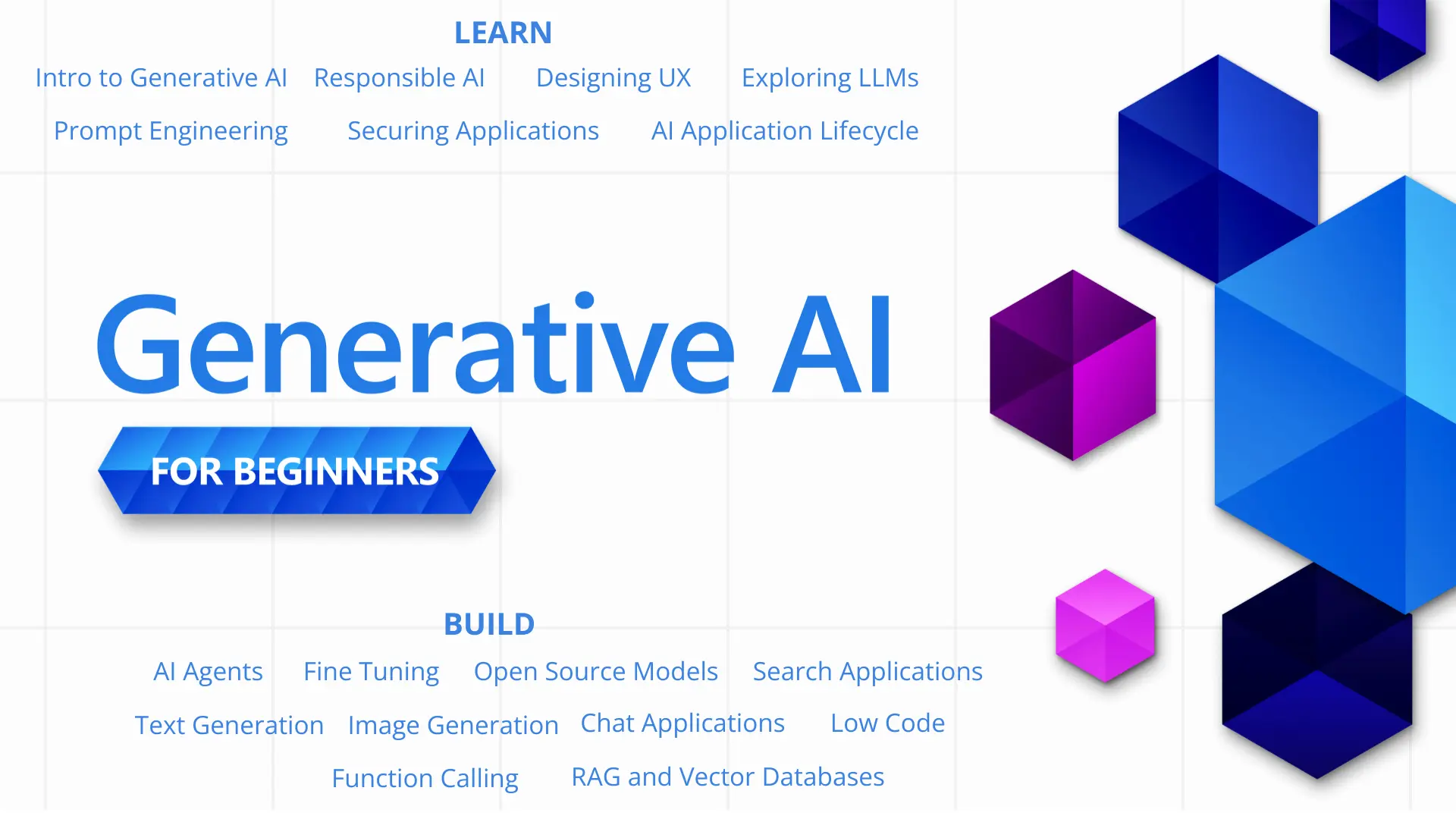

「Generative AI for Beginners」とは? 最新版(21 レッスン版)の概要

このプロジェクトは Microsoft が公開している、生成 AI 入門者向けの教材リポジトリです。最新版では 21 レッスン構成 となっています。

GitHub のリポジトリ説明にはこう記されています:

Each lesson includes a short video introduction, a written lesson (README), Python and TypeScript code samples, and links to extra resources.

もともとは 12 レッスン版 として公開されており、後に 18 レッスン版 が “Full Video Series” としてリリースされ、さらに最新版で 21 レッスン構成が導入された経緯があります。

各レッスン構成(12 レッスン版で確認されたパターン)

12 レッスン版時点で確認されていた構成は、以下の要素を含む形でした:

- 短い動画紹介

- README による文章的解説

- Python/TypeScript のコードサンプル

- 課題・演習形式のチャレンジ

- “Keep Learning” として追加リソースへのリンク

最新版(21 レッスン版)でも、この構成を継承している旨の説明がリポジトリ上に記載されています。

レッスンテーマ概要(21 レッスン版例)

以下は、最新版に含まれているテーマの一例です(GitHub 上の目次をもとにしています):

- Course Setup(環境構築)

- Introduction to Generative AI and LLMs

- Exploring and comparing different LLMs

- Using Generative AI Responsibly

- Prompt Engineering の基礎・応用

- Text/Chat アプリケーション構築

- ベクトル検索と画像生成

- UX 設計、セキュリティ、ライフサイクル設計

- Retrieval Augmented Generation(RAG)

- オープンソースモデル、AI エージェント

- ファインチューニング、SLM/Meta モデルなど

(0〜20 のインデックスで 21 レッスンを含む構成になっていることがあります)

学習対象と前提

この教材を活用するには、以下の前提・準備が望まれます:

- Python または TypeScript の基礎知識

- GitHub アカウント(fork/clone を行うため)

- Azure OpenAI、OpenAI API、GitHub Models などのアクセス権

- 開発環境の構築能力

なお、教材中に “Course Setup” レッスンも設けられており、初心者が迷わないよう導入サポート構成となっています。

バージョンの変遷:12 → 18 → 21 レッスンへの進化

このプロジェクトは段階的に進化してきました。以下はその主な変遷と意義です:

バージョン | レッスン数 | 主な追加/強化点 |

|---|---|---|

初期版(12 レッスン) | 12 | 基本概念から応用まで、文章 + 動画 + 演習形式の構成 |

Full Video Series(18 レッスン) | 18 | 各レッスンに動画を追加して視覚的サポートを強化 |

最新版(21 レッスン) | 21 | 応用テーマ(SLM、Meta モデルなど)の導入、コード例の拡充など |

このようなバージョンアップによって、初心者向け入門教材から応用・実践まで扱える構成へと進化しています。

実際に使ってみよう:学習手順と環境構築

学習手順(概要)

- リポジトリをフォークして自分のアカウントに複製

- ローカルまたはクラウド環境にクローン

- “Course Setup” レッスンに従って環境を整備

- 各レッスンを順番に進める(動画 → 説明 → コード実行 → 課題実装)

- “Keep Learning” のリソースを活用して発展学習

- 自分のプロジェクトに応用してみる

環境構築・前提条件(注意点含む)

- API キー・アクセス権

一部レッスンでは Azure OpenAI、OpenAI API、GitHub Models などを使うため、適切なアクセス権が必要です。無料枠や制限がある場合はコール数や料金の管理に注意が必要です。 - 依存パッケージのバージョン

Python/Node.js ライブラリのバージョン違いで動作しないことがあるため、仮想環境(venv、nvm など)を使って隔離された環境で実行するのが安全です。 - 計算リソース

画像生成 や ファインチューニングなどリソースを必要とする処理が含まれることがあり、GPU やクラウド環境の使用を検討したほうが良い場合があります。 - 教材陳腐化への備え

生成 AI 領域は技術の進化が速いため、教材内容が古くなる可能性があります。GitHub の更新履歴や issue、リリースノートを定期的に追う姿勢が望まれます。

活用アイデア・応用範囲

この教材を足がかりとして、次のような応用が考えられます:

- チャットボットや AI アシスタントの構築

- 要約・生成ドキュメントサービスの試作

- 画像生成アプリの実験

- 学習成果をポートフォリオ化して公開

- 教育素材・講座用としての採用

- 他モジュール(Hugging Face、ローカルモデルなど)との組み合わせ

注意点・リスク・限界

生成 AI を扱うにあたって、以下は特に意識しておくべき事項です:

- コスト管理

API 利用料やトークン消費量による課金リスクがあります。無料枠だけで足りないケースもあるため、利用量の見積もりが重要です。 - 出力品質・安全性

モデル出力にはノイズ・バイアス・誤情報が混じる可能性があります。特に外部公開用途では、フィルタリングや後処理が必要です。 - 著作権・ライセンス問題

学習済みモデルの所有権・生成物の帰属・利用範囲など、法的な配慮が必要です。教材や生成物のライセンスを事前に確認してください。 - 教材の陳腐化

入門教材でも、最新モデルや API の更新に追従できていない可能性があります。必要に応じて自ら最新実装を検証・更新することを推奨します。

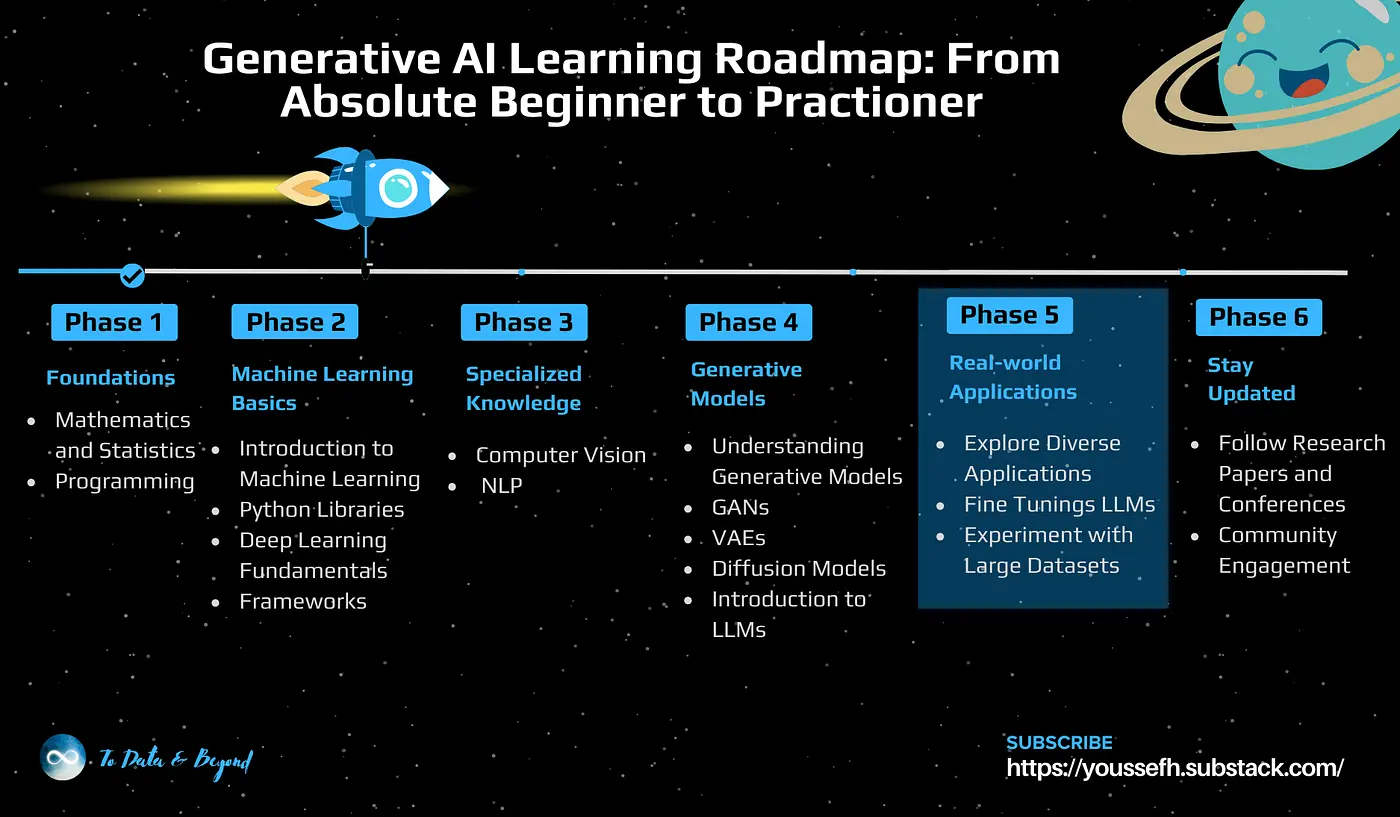

まとめと学習ロードマップ案

出典: Level Up Coding

本記事では、Microsoft の教材プロジェクト「Generative AI for Beginners(最新版 21 レッスン版)」について、

- 目的・構成

- バージョン進化

- 学習手順

- 注意点/リスク

- 応用アイデア

といった点を整理しました。

この教材は、生成 AI を初心者から体系的に学ぶための非常に有力なリソースです。ただし、API 利用や計算リソース、技術変化といった現実的な課題も併存します。

学習を始める際には、最初の数レッスンで基礎を押さえたうえで、並行して最新モデルや他教材との比較を進めると効果的です。さらに、成果を自分の手で応用・公開することで、理解の定着と実践力がより高まります。

最後までお読みいただきありがとうございます

この記事が参考になりましたら、ぜひシェアや他の記事もご覧ください。

AIの関連記事

もっと見る →

Supermemoryとは何かを初心者向けに整理。公式ドキュメントを参照しながら、AIが忘れる理由や記憶を補う仕組み、RAGとの違いをやさしく解説します。

5分

無料のAI音声入力アプリ「Amical(アミカル)」の基本と使い方を初心者向けに解説。Amicalとは何か、ダウンロード・インストール方法、対応デバイス、マイク設定、Whisperエンジンやオフライン利用の可否まで、この記事一つでわかります。

9分新着記事

一覧を見る →

Moltbotとは何かを初心者向けに解説。できることや活用例に加え、セキュリティ面で注意したいポイントや安全に使うための考え方をわかりやすくまとめます。

3分

マルチAIチャットフレームワーク「LobeChat」の進化版であるLobeHubを初心者向けに紹介。複数エージェントが協働する新機能やLobeChatとの違い、具体的な活用例を実体験を交えてわかりやすく解説します。AIに関心はあるものの専門家ではない一般ユーザーに向けて、LobeHubの基本と魅力を丁寧にまとめました。

21分

この記事では、リアルタイムで動作する物体検出AI「YOLO」の基本原理と高速に処理できる理由を初心者向けにやさしく解説します。また、YOLOの活用事例や他の手法との違い、開発の背景や利用のしやすさについても紹介します。

14分